Stadtführung zu Döblins Roman am

21. 3. 2026, 14-17 Uhr

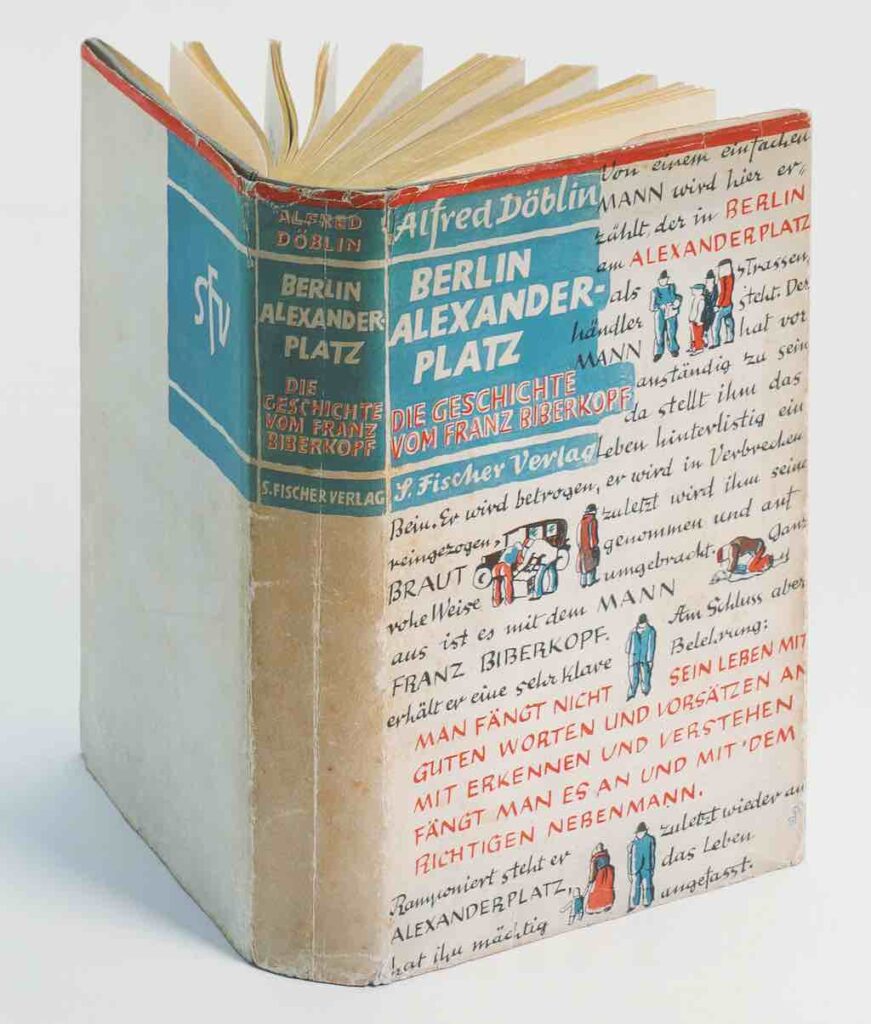

Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ (1929) gilt wegen seiner Montagetechnik als wichtigster Großstadtroman in deutscher Sprache. Sehr genau bildet er auch die Berliner Topografie und das Milieu ab, in dem die Hauptfigur Franz Biberkopf gefangen ist. So ist es möglich, zwischen Rosenthaler und Alexanderplatz noch heute den Weg zu verfolgen, den der Kleinkriminelle am Tag seiner Entlassung aus dem Tegeler Gefängnis zurücklegt. Die Route führt an zentralen Schauplätzen der Romanhandlung vorbei. Wer das Buch gelesen hat, erlebt die Geschichte von Franz Biberkopf beim Abendspaziergang ins dunkle Berlin der 1920er-Jahre aus einer neuen Perspektive. Er ist aber auch spannend für Neugierige, die die Lektüre noch vor sich haben oder nur die Romanverfilmungen kennen.

Treffpunkt: U-Bhf. Rosenthaler Platz, Bahnsteig

In Zusammenarbeit mit der VHS Treptow-Köpenick / 11,60 € / erm. 5,80 € / Zur Anmeldung

Beitrag auf radio3 vom rbb

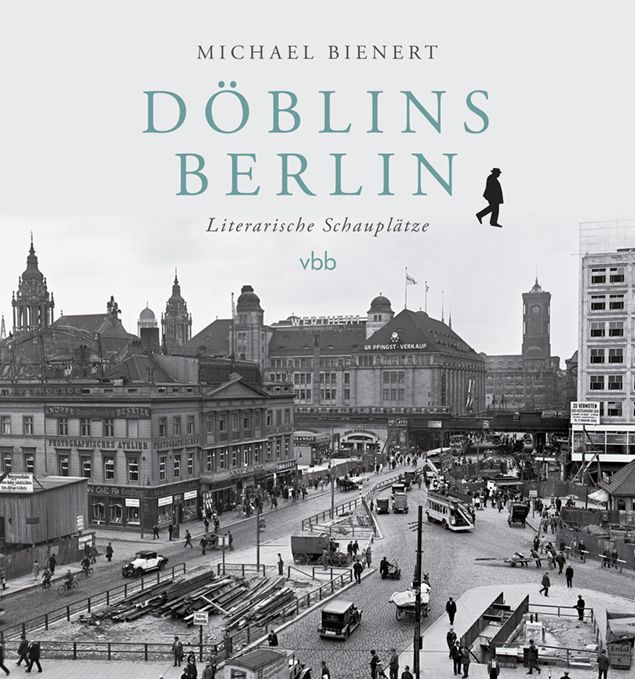

Michael Bienert: Döblins Berlin. Literarische Schauplätze, Berlin 2017, 192 Seiten, 200 Abbildungen. Das Buch ist leider z. Zt. vergriffen, aber antiquarisch noch erhältlich, z. B. über www.booklooker.de

Führungen auf Anfrage buchen

Stadtführungen zum Roman „Berlin Alexanderplatz“ sind der Klassiker im Repertoire: Die erste Tour auf den Spuren von Franz Biberkopf fand bereits 1991 statt. Über die Premiere schrieb die „taz“: „Intensive, kurze zwei Stunden liegen hinter den Teilnehmern, zwei Stunden, die neugierig machen auf weitere Stadtrundgänge dieser Art und die den Spaß am Neuentdecken dieses Buches wecken. Und wer das heutige Berlin ebenso genau ansieht wie Döblins gewaltigen Roman – der wird feststellen, daß das Stadtbild sich dem kunstvoll-sprunghaften, ,zersiedelten´ Stil des großen Romanciers in erstaunlichem Maße angenähert hat.“

Seit 2018 gibt es eine weitere Führung zum Döblins Romantrilogie „November 1918“, auch Führungen zu den Orten von Döblins Biographie sind möglich. Setzen Sie sich am besten per E-Mail mit mir in Verbindung.

Baustelle und Mythos (1994)

Was wäre der Alexanderplatz ohne Döblins Roman? Bloß ein abschreckendes Beispiel dafür, wie Stadt nicht gebaut werden sollte. Ein Platz unter Plätzen wie der Ernst-Reuter-, der Wittenberg-, der Hermannplatz. Stadtgeschichtlich ein zweitrangiger Ort, verglichen mit dem Lustgarten, dem Gendarmenmarkt oder dem Pariser Platz. Daß der Alex sie alle an Berühmtheit übertrifft, verdankt er einzig und allein der Literatur. Döblins 1929 erschienener Roman hat ihn erst zu einem Wahrzeichen der Stadt gemacht, zu einem unverzichtbaren Identifikationspunkt im Stadtbewußtsein der Berliner.

Was er davor war, erzählt Döblin in seiner Autobiographie Schicksalsreise. „Ich kenne den Platz noch aus der Zeit, wo es hier sehr ruhig herging und sich in der Mitte ein kleiner Hügel erhob, den ein freundlicher grüner Rasen bedeckte; da gab es auch ein Gebüsch, in dem Bänke standen, auf denen man friedlich beieinandersaß, friedlich im Grünen, mitten in Berlin auf dem Alexanderplatz. Wir saßen oft hier, meine Mutter und ich, auch einer meiner Brüder, wenn wir zur großen Markthalle gingen und der Mutter die Tasche trugen. Es fuhren noch Pferdebahnen, es gab noch kein elektrisches Licht.“

Die arme Bevölkerung aus den Mietskasernen des Nordens und Ostens fuhr zum Einkaufen und Umsteigen zum Alexanderplatz. Er war das proletarische Gegenstück zum bürgerlichen Potsdamer Platz am Westrand des historischen Stadtzentrums. An beiden Plätzen wurde seit der Reichsgründung fast ununterbrochen gebaut, ohne daß sie stabile architektonische Konturen erhielten.

1928 beschloß der Magistrat die vollständige Neugestaltung des Platzes, mit dem Ziel, den prognostizierten Massenverkehr auf mehreren Ebenen perfekt zu organisieren. Schonungslos wurde der Alex umgepflügt, und entsprechend stellt er sich in Döblins Roman dar: als Riesenbaustelle, auf der es von Passanten wimmelt, beherrscht vom einschüchternden roten Backsteinbau des Polizeipräsidiums. Als Döblin den Roman schrieb, hatte er vierzig Jahre lang in der Nähe gewohnt. Von seiner Kassenarztpraxis in der Frankfurter Allee unternahm er regelmäßig Spaziergänge zum Alexanderplatz. Dort setzte er sich gern zum Schreiben in ein Cafe. Er hatte alle Veränderungen des Ortes miterlebt. Nun sollte hier mit einem beispiellosen städtebaulichen Kraftakt ein ganz neues Konzept von Großstadt realisiert werden. Der Ort wartete nur darauf, von Döblin und seinen Zeitgenossen als Symbol für das ganze moderne Berlin entdeckt zu werden, für die Stadt der Arbeit, des Verkehrs, des Tempos, des ununterbrochenen Umbaus. Im Alex sammelten sich brennpunktartig die Charakterzüge der modernen Metropole, die immer nur wurde, ohne je zu sein, weil sie sich alle paar Jahre radikal neu entwarf.

In der Handlung des Romans spielt der Platz lediglich die Rolle eines Nebenschauplatzes. Dort, wo auch heute die Zeitungsverkäufer stehen, unter dem S-Bahnhof, handelt Franz Biberkopf mit völkischen Zeitungen. Einmal trifft sich an einem der Bauzäune mit seiner Mieze. In einer Bierschwemme am Alex wird er verhaftet; mehr aus Zufall, denn die Razzia wird nur durchgeführt, damit die Polizei nicht untätig erscheint (aus demselben Grund führt der heutige Polizeisenator seinen lächerlichen und erfolglosen Kleinkrieg gegen die Hütchenspieler). Mehr spielt sich im Roman dort nicht ab. Topographisches Zentrum der Romanfiktion sind die engen, übervölkerten Straßenzüge zwischen Alex und Rosenthaler Platz. Dort ist Biberkopf zuhause, dorthin wendet er sich am Anfang des Romans, als ihn niemand vom Gefängnis abholt. Dort lebt er, und wenn er umzieht, dann nur ein paar Häuser weiter innerhalb seines Kiezes.

Döblins bürgerliche Leserschaft identifizierte sich mit diesem Viertel bis zum Erscheinen des Romans sowenig wie mit dem Alexanderplatz. Die Gegend war als Armeleute-, als Kriminellen-, Prostituierten- und Judenviertel verrufen. Aus der mentalen Karte von Berlin, die man im Westen im Kopf hatte, wurde sie ausgegrenzt. Erst der Roman hat diese Lebenswelt literarisch salonfähig gemacht, hat sie dem Bewußtsein und dem Gedächtnis der Stadtgesellschaft eingebrannt.

Wer heute mit Döblins grandioser Platzbeschreibung im Kopf den Alex aufsucht, ist leicht enttäuscht. Doch vermutlich wäre ein zeitgenössischer Leser des Romans nicht weniger enttäuscht gewesen. Was Döblin schildert, ist ja bloß eine öffentliche Baustelle mit starkem Durchgangsverkehr und Straßenhandel. So stellt sich der Alex auch heute wieder dar.

Es ist Döblins Sinnlichkeit, die aus der hektischen, trostlosen Szenerie einen Genuß, seine Sprachgewalt, die daraus ein Ereignis werden läßt. Im Stimmengewirr des Platzes, im Bau- und Verkehrslärm erspürt er Rhythmen und bildet sie sprachlich nach: „Rumm rumm wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die Dampframme…Ruller ruller fahren die Elektrischen, Gelbe mit Anhängern, über den holzbelegten Alexanderplatz…“

Fast den gleichen sound kann man heute noch hören. Man mische sich nur zwischen die Straßenhändler und Glücksspieler in der windgeschützten Ecke zwischen Berolinahaus, Kaufhof und S-Bahnhalle und schließe die Augen. Stimmen, Rufe, Schritte von tausend Füßen, das Echo eines fernen Preßlufthammers, das langezogene Heulen der alten Stadtbahnzüge – und in allem eine Schwingung, die der Atmosphäre des Romans zumindest sehr nahe kommt.

Anstatt der in der Literatur aufbewahrten Vergangenheit nachzujagen, sollte man sie lieber als Wahrnehmungsschule gebrauchen. Mit dem Sehen ist das allerdings nicht so leicht wie mit dem Hören. Döblin gibt kaum Beschreibungen räumlicher Gegebenheiten, setzt ihre Kenntnis vielmehr voraus: „Die Berolina stand vor Tietz, war ein kolossales Weib, die haben sie weggeschleppt.“ Wie das aussah, kann man sich im U-Bahnhof, Ausgang Richtung Forum-Hotel, anschauen. Dort hängen ein paar historische Platzansichten, auf Meißner Kacheln gemalt. Eine zeigt den aufgerissenen Alex anno 1930 aus der Vogelperspektive, läßt erkennen, wo das Warenhaus Tietz stand, wo Wertheim, wo das Polizeipräsidium. Auch der Baustellen der beiden Behrenhäuser am westlichen Platzrand sind eingezeichnet.

Die unterirdische Bahnhofsanlage, von Alfred Grenander als grandioses „Verkehrstheater“ entworfen, atmet noch den Geist der 20er Jahre. Döblin hat ihre Fertigstellung nicht mehr erlebt, er mußte vor den Nazis fliehen, und als er nach dem Krieg zurückkehrte, war der ganze Platz eine Ruine. Nur der U-Bahnhof ist heil über die Jahre gekommen. Er ist streng sachlich, und doch wird es einem dort unten nie langweilig, dank der ständig wechselnden Raumhöhen, der überraschenden Perspektiven, der raffinierten Beleuchtung, die die Decken scheinbar auf Licht schweben läßt.

Die besondere Platzatmosphäre in Döblins Beschreibung rührt jedoch nicht von der Architektur her, sondern von den Menschen. Wer Döblins Alexanderplatz wiederfinden will, der muß nur lange genug in diese müden, verschlossenen Gesichter des Ostens sehen. Er hat Zeit dazu, denn die wenigsten Passanten haben es eilig. Sie bilden lange Schlangen vor den Imbißbuden, und dann stehen sie in den windgeschützten Ecken am S-Bahnhof herum und kauen an etwas. Sie schlingen dampfende Eisbeine, Bockwürste, Döner, Pizzen, Kuchen in sich hinein ohne sichtbare Anzeichen von Genuß.

Gehandelt wird alles, was billig ist: Bananen, Zeitungen, Fladenbrot, Schafwollsocken, Lotterielose, Blumen, Lesebrillen. Dunkelhaarige, zwielichtige Gestalten grüßen sich überschwänglich, werfen mißtrauische Blicke um sich und zählen Hundertmarkscheine unter freiem Himmel. Ein Säuferkränzchen stößt vor dem Warenhaus mit Bierflaschen an. Eine Horde bettelnder Punks hat am Alex ihren Stammplatz, so wie die bunte Gruppe musizierender Indios. Das größte Warenhaus des Osten saugt pausenlos Hausfrauen ins sich hinein und spuckt sie wieder aus. „Die Weiber haben dünne Strümpfe und müssen frieren, aber es sieht hübsch aus.“ Franz Biberkopf würde sich in diesem Milieu wohl fühlen.

Man muß den heutigen Alexanderplatz nur mit der gleichen Wachheit anschauen wie Döblin, dann wird er dem seinen ganz ähnlich. Wie in den Zwanzigern fehlt es ihm an Schick, er glänzt nicht, aber dafür ist er einer der wenigen wirklich urbanen Orte in dieser Stadt. Er gibt sich nicht weltstädtisch. Er lebt, ist nicht totzukriegen, ist einfach – berlinisch. Ob er das bleibt, hängt nicht von der künftigen Architektur ab. Nur wenn die Menschen bleiben können, die heute den Alex bevölkern, wird Döblins Platz auch in zehn oder zwanzig Jahren noch zu erkennen sein.

Erstdruck in DER TAGESSPIEGEL vom 20. Februar 1994.

Franz, Francis und Faust. Zur jüngsten Verfilmung von Döblins Roman (2020)

Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ macht es heutigen Leserinnen und Leser nicht leicht. In der literarisch inszenierten Vielstimmigkeit der Großstadt der Zwanzigerjahre die Übersicht zu behalten, ist schon schwer genug. Die Geschichte des Kleinkriminellen und Zuhälters Franz Biberkopf droht darin zu zerfasern. Dabei ist sie sehr exakt im damaligen Milieu und der Topographie um den Alexanderplatz verankert, ja man kann Biberkopfs Wegen sogar nachgehen. Doch der Charakter der Gegend und ihrer Bewohner hat sich völlig verändert: War das Scheunenviertel einst Synonym für Armut, Kriminalität, Prostitution, so ist es heute nur noch eine pittoreske Altstadtkulisse für Touristen, Nachtschwärmer und wohlhabende Besitzer von Eigentumswohnungen.

Unvertraut sind uns auch die (natur-)philosophischen Reflexionen Döblins, die in der Geschichte von Franz Biberkopf mitschwingen, sozusagen ihr metaphysischer Überbau. (Döblin hätte eher vom Unterbau gesprochen.) Die Interpretationen des vielschichtigen Romans gehen weit auseinander und vielfach laufen sie darauf hinaus, das ausufernde Werk in Teilen für genial, in anderen für unverständlich, verblasen, uninteressant oder kolportagehaft zu erklären.

Die Komplexität eines 90 Jahre alten Avantgarde-Romans, der in einer verschwundenen Stadt in einem ausgelöschten Milieu spielt, ist nicht verfilmbar, das haben der Regisseur Burhan Qurbani und sein Co-Drehbuchautor Martin Behnke erkannt. Sie haben eine klare Konsequenz daraus gezogen. Der Film konzentriert sich voll und ganz darauf, die Geschichte von Franz Biberkopf in unsere Gegenwart zu übersetzen. Anders als der sperrige Roman kommt die Verfilmung dem Publikum weit entgegen: mit einer Handlung, die im heutigen Berlin spielt, mit einem farbigen Francis B., der sich als illegaler Einwanderer aus Afrika in der Unterwelt Berlins durchschlägt, mit einer schlanken Dramaturgie und streckenweisen opulenten Filmästhetik.

Aber der Film verrät die Vorlage damit nicht, im Gegenteil. Zwar bleibt die Komplexität der großen Stadt, von der Döblins Stadtsprachencollage erzählt, außen vor. Dafür wird die Geschichte von Franz Biberkopf hier überraschend durchsichtig – auch auf Intentionen des Autors hin. Döblin wollte den Blick des bürgerlichen Lesepublikums auf einen Mann vom Rand der Gesellschaft lenken, der dazu gehören möchte: „Ick will anständig sein.“ Der aus der Haftanstalt Tegel entlassene Biberkopf wird von dem Milieu, aus dem er stammt, sofort wieder aufgesogen, rutscht in die Kriminalität ab. Im Film schwört der dem Tod im Mittelmeer entkommene Francis, fortan gut zu sein, er scheitert mit diesem Vorsatz jedoch immer wieder in Milieus, in denen das Gesetz des Stärkeren und gnadenlose Ausbeutung herrschen. Was für den alten Franz Biberkopf das Scheunenviertel war, wird für den neuen das Drogendealermilieu in der Hasenheide. Es fängt ihn auf, als er seinen ersten Job als illegaler Arbeiter auf einer Berliner U-Bahn-Baustelle verliert, nachdem er einen verletzten Kollegen in ärztliche Behandlung gegeben hat, statt den Unfall zu vertuschen.

Welket Bungué als Francis, in Portugal längst ein angesehener farbiger Schauspieler, strahlt nicht nur die Stärke aus, die Döblin seinem Franz zuschreibt („stark wie eine Kobraschlange“), sondern auch Anmut und Würde. Etwas Faustisches ist um diesen Helden, erst recht, weil Albrecht Schuch als Gegenspieler Reinhold dieser Figur ein mephistophelisches Gesicht verleiht. Zu Recht hat Schuch dafür den Deutschen Filmpreis erhalten. Krankhaft böse zieht Reinhold alles in den Abgrund, was mit ihm in Berührung kommt. Als Gegengewicht zu diesem Teufel braucht es Engel, die versuchen, dem realitätsblinden Helden die Augen zu öffnen und ihn im allerletzten Moment vor dem Untergang retten. Stark aufgewertet wird im Film die Figur der Eva (Annabelle Madeng), die Franz liebt und ihm das Escortgirl Mieze (Jella Haase) zuspielt. Eva hat es im feierfreudigen Nachwendeberlin zur Betreiberin eines angesagten Clubs gebracht. Eine glückliche Weiterentwicklung von einer Neben- zu einer Schlüsselfigur erfährt auch der Gangsterboss Pums. Reinhold ist sein Schützling, doch Pums spürt, dass seine Tage gezählt sind. Der alte Verbrecherkönig (Joachim Król) wird von Reinhold skrupellos aus dem Weg geräumt, als sich die Gelegenheit dazu ergibt.

Döblin kannte das Milieu der Kleinkriminellen aus seiner Arbeit als Psychologe und Nervenarzt im Berliner Osten. Der Regisseur Burhan Qurbani stammt aus einer Familie afghanischer Migranten, sein Hauptdarsteller ist in Guinea-Bissau geboren. Wie sich Rassismus im Alltag anfühlt, wissen beide sehr genau. Der Film zeigt immer wieder eindringlich: Wäre Francis nicht schwarz, wäre es für ihn kein Problem, sich zu integrieren. Mit Fleiss und Anstand will er zum Ziel gelangen: einem deutschen Pass. „Ich bin Deutschland“, rühmt er sich vor anderen Immigranten. Da ist er allerdings schon auf die schiefe Bahn geraten. Deutschland entpuppt sich als kaltherzige Konsumgesellschaft, die den Fremden in die Position des Illegalen drängt, so dass dieser sich mir krummen Geschäften über Wasser halten muss und auf falsche Freunde wie Reinhold angewiesen ist.

Die mythische Überhöhung der Verbrechergeschichte zu einem Kampf zwischen Engeln und Teufeln ist schon bei Döblin angelegt. Ebenso die wundersame Neugeburt und Rettung der gescheiterten Hauptfigur am Ende. Als Francis zuletzt aus dem Gefängnis entlassen wird, scheint die Gewaltspirale von neuem zu beginnen: Der Film zitiert hier listig die Anfangsszene des Romans. Doch dann kommen zwei rettende Engel ins Bild. Man mag diese Wendung wenig glaubwürdig finden, so wie den seltsam angeklebt wirkenden Romanschluss mit einem neugeborenen Franz Karl Biberkopf auf dem Alexanderplatz. Die ausgestreckte Hand für den gescheiterten Filmhelden zeigt einmal mehr, wie tief der Filmemacher Quarbani dem Erzähler Döblin verbunden ist. Schon für Döblin durfte der Kampf von Franz Biberkopf nicht umsonst gewesen sein, es musste ein rettendes Ufer für ihn geben.

Der Film entfernt sich weit genug vom Roman, um nicht mit ihm in Konkurrenz zu treten. Er schlachtet den Mythos „Berlin Alexanderplatz“ nicht aus, sondern erzählt ihn behutsam und umsichtig neu. Die dreistündige Kinoerzählung ist nie auf Action gebürstet, sie lässt sich Zeit für ruhige Momente, die oft die erhellendsten sind. Indem der Film sich in der Gegenwart verankert, baut er dem Publikum eine Brücke in die fern gerückte Welt des Romans.